Atteindre le sommet du Kleinmatterhorn ;

Parcourir le tunnel creusé dans la roche ;

Déboucher sur la plateforme face au glacier.

Depuis le village de Zermatt, c’est ce parcours presque initiatique qu’il faut emprunter pour être conduit du nord au sud des Alpes, vers l’Italie, vers la Méditerranée. Tout là-haut, c’est la géographie qui prend le pas sur la notion de paysage tant la vue est époustouflante. Tout là-bas, en dessous, c’est la station de Breuil-Cervinia qui accueille les skieurs bien décidés à s’engager sur la deuxième plus longue piste d’Europe. Elle s’est inscrite dans de verts pâturages, créée de toute pièce en 1936 par des investisseurs de Milan, pendant la période controversée du fascisme italien, au pied du Mont Cervin. Sans vraiment de charme dès son éclosion, elle n’affirmait pas un quelconque attachement à une forme de modernité architecturale : seuls quelques immeubles ou chalets, avec de la pierre en socle et du bois au-dessus, en composait l’écriture et la substance architecturale.

Icônes de la modernité

C’est néanmoins dans ce lieu sans âme que vont être érigés, à quelques années d’intervalle, deux des plus grands chefs d’œuvre de l’architecture de montagne de la seconde moitié du vingtième siècle : « La Casa del Sole » (Carlo Mollino) et l’« Albergo-rifugio per ragazzi Pirovano » (Franco Albini). Nous nous intéressons ici au premier des deux pré-cités pour sa radicalité, son insertion dans une parcelle réduite et son langage qui entame une rupture avec la tradition et engage la modernité dans une nouvelle voie. L’architecte, Carlo Mollino, est un éclectique de génie dont la production construite est finalement assez réduite, mais dont chacun des objets réalisés recèle une puissance et une invention créatrice hors du temps. Originaire de Turin, il s’intéresse entre autres passions au ski alpin dont l’émergence dans l’après-guerre en fait un sport qui s’ouvre alors à presque tous. Lui regarde particulièrement le mouvement du skieur et les courbes que ce dernier imprime sur le manteau neigeux ainsi que l’anatomie de la jambe dans sa flexion face à la pente. Son implication le pousse à consigner ses recherches dans un livre de 350 pages paru en 1950 (1).

Mais Mollino, dont l’œuvre bâtie se concentre autour de sa ville natale, Turin, va très vite se tourner vers l’architecture alpine. Ce rapport que le piémontais entretenait avec les montagnes dont la silhouette blanche émargeait déjà au loin dans son regard d’enfant est fascinant à plus d’un titre : il s’inscrit dans une période importante de l’architecture italienne qui commence à mettre en crise le Mouvement moderne. Dans un ouvrage de référence, « Carlo Mollino, Baut in den Bergen » (2), le théoricien Bruno Reichlin décrit très justement cette tendance en évoquant la notion d’« ‘architecture analogique’ [qui] pousse à ses limites le projet d’un renouvellement de la discipline, d’une conversion à la spécificité du langage architectural ; un projet qui se veut une réaction à la prolifération centrifuge de références et de stimuli qui ont été l’aboutissement logique du modernisme » (3).

En hommage au soleil

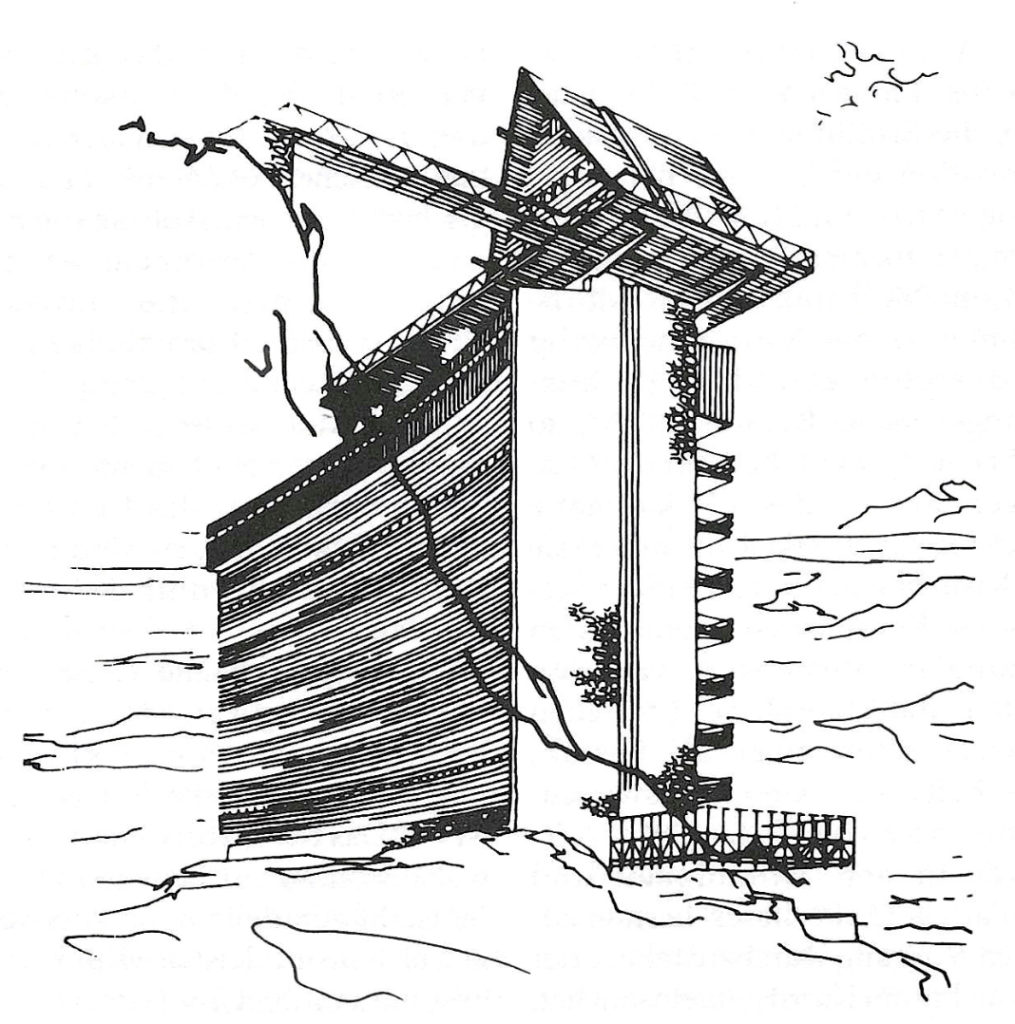

La « Casa del Sole », c’est d’abord une commande émanant du directeur des installations mécaniques qui souhaite, au sortir du deuxième conflit mondial, voir l’offre de lits s’accroitre dans cette nouvelle petite station proche de la métropole milanaise. Carlo Mollino se saisit de l’opportunité d’un foncier qui se situe sur une arrête en pente vers le centre du bourg pour implanter sa « casa » avec une orientation cardinale précise : au nord la distribution, au sud les pièces et surtout de grandes terrasses suspendues, comme une offrande au soleil. Le programme se stratifie très simplement avec un rez-de-jardin comprenant les espaces communs, puis huit niveaux d’appartements et enfin au sommet, comme un nid d’aigle posé sur le volume, un objet en bois, sorte de « chalet » qui abrite l’appartement de fonction (4). Cette tripartition fonctionnelle, finalement très moderniste, ne saurait en faire un édifice remarquable au sens où la critique l’a porté si on en restait à cet unique critère analytique. En effet, c’est parce que l’auteur dépasse à chaque stade de sa conception la simple équation de l’usage que le projet acquiert un statut d’icône de l’architecture de montagne.

On pourrait commencer par affirmer avec Reichlin que ce « ‘Centro sportivo verticale’ est une réinterprétation de la « cité-jardin verticale » (5), celle-là même que Le Corbusier développe dans les années 1940. Il y a là matière à faire déjà quelques comparaisons : dire que l’hygiénisme du début du vingtième siècle n’est pas très loin, postuler que la composition du plan est d’une banale évidence, mais d’une efficacité économique redoutable (6), observer enfin que le caractère itératif de certains modules constructifs renvoie à cette période où la préfabrication est en plein essor. De ce point de vue, Mollino aborde des thèmes en adéquation avec son temps, ces riches années « fifities » que d’autres grands architectes, je pense ici à Marc Saugey à Genève, ont prit à leur compte avec le même brio. Là où le turinois diverge dans son approche linguistique, c’est sur l’introduction qu’il opère avec des éléments de référence historique. Cette attitude qui préfigure la postmodernité en architecture, passe d’abord par la question de l’analogie, recherche que développera Aldo Rossi et qu’il conclura par son célèbre triptyque « La città analoga » exposé à la Triennale de Milan en 1973, soit près de trente années après la conception de l’œuvre de Mollino à Breuil-Cervinia.

Mémoire des Alpes

A travers sa connaissance du patrimoine bâti des régions alpines proches de son lieu de pensée, Mollino observe par exemple les constructions vernaculaires de la vallée d’Aoste, et demeure fasciné par la grille de pièces de bois qui compose la devanture des raccards traditionnels. Ce thème sera décliné tout au long de sa relative courte carrière, avec en point d’orgue la maison Garelli à Champoluc (1963-1965). Il apparaît déjà en filigrane dans la « Casa del Sole » vingt années auparavant avec cette trame de porteurs réguliers qui supportent les balcons, mais dont l’inclinaison légère indique une distance linguistique voulue.

Dès les années 1940, il anticipe ce qui va fasciner la planète architecture, et au-delà la philosophie, à savoir l’éclatement des certitudes que la modernité avait distillées dans le monde par la pensée « forte ». Ce moment que l’on a appelé aussi la fin des « grands récits » (7), Mollino l’annonce comme étant un temps d’« éclectisme total ». Il écrit en 1944 à ce sujet : « [Ce sera] un éclectisme très différent de celui de la fin du XIXe siècle, … éclectisme dans le sens de synthèse et de pensée originale nouvelle ; non seulement tel que je le comprends, mais tel qu’il correspond à sa signification étymologique et philosophique exacte » (8). L’architecte avance ici que le langage architectural doit se nourrir de références devant former un tout intelligible et lisible, et non un collage syncrétique. Il dit encore : « la communication est conditionnée par la similitude et la sympathie entre les formes de notre pulsion interne et celles du sujet esthétique » (9).

Comprendre les forces

J’ai l’intime conviction que la plupart les grands architectes possèdent en eux, en plus de leur savoir intrinsèque du métier (mestiere), soit une intense fibre « artistique », soit une forte compréhension de la statique. Ces deux appétences se retrouvent d’une manière ou d’une autre dans leurs œuvres. Chez Carlo Mollino, fait assez rare, il y a indubitablement en lui ces deux « penchants ». L’architecture ne fut pas sa seule passion comme on l’a relevé en ce qui concerne le ski, et ses intérêts abordent des domaines comme le design de mobilier, les espaces intérieurs ou la photographie.

Dans le travail du turinois, la pensée de l’ingénieur est partout présent. On rappellera que son père en fut un et que le jeune diplômé travailla dans l’agence paternel pendant une quinzaine d’années. Cette sensibilité, car on est bien sur ce plan de la lecture des règles de la descente des charges, l’amène, à Cervinia, au dessin des balcons allégés ou celui de l’articulation des pièces des terrasses, avec un magnifique point de rotule des poteaux verticaux en bois qui s’accrochent aux poutres moisées. Ce résultat rejoint sa vision très personnelle quant la perception de la statique : « l’impression de force, de légèreté, d’audace et tout ce qu’exprime encore une structure suppose une connaissance de la résistance des matériaux ; une formation qui peut être développée jusqu’à la compréhension de ce qui se passe dans la structure, comment ce jeu de forces est utilisé – et plus encore – est soulevé intuitivement, au-delà de la rationalité du calcul » (10).

Le souci formel du détail

La conception du détail chez Mollino repose également sur son autre penchant, celui plus artistique. On le remarque dans le projet de la « Casa del Sole », avec le dessin d’une barrière tout d’abord perçue de loin comme étant constituée de deux larges lignes en bois, qui sont un renvoi analogue à la tradition des constructions d’altitude. Puis, dans une deuxième lecture plus attentive, on aperçoit une sous construction métallique qui tranche par sa forme plus intuitive faite d’arabesques et ses ancrages dans le béton en d’élégantes courbes. Enfin il y a le tympan du balcon composé d’une pièce en verre martelé pincée sur une fine collerette d’acier arrondie. La couleur verte pomme participe encore de cette poésie. Dans cet angle précis, une juxtaposition de plusieurs éléments, un assemblage d’écritures presqu’autonomes forment un tout d’une richesse infinie. A la manière des adeptes du mouvement de Stjjl dans les années 1920, chaque pièce réagit pour elle même vis-à-vis des autres, thème constructif que l’on retrouve également dans l’œuvre bâtie de Marc J. Saugey dans sa période faste des années 1950.

Carlo Mollino est très conscient des notions de perceptions et de langages. Dans le domaine de l’architecture, il est encore une fois précurseur lorsqu’il identifie avant beaucoup d’autres, les relations entre l’émetteur (l’objet bâti) et le récepteur (le spectateur) établissant un jeu de forces à percevoir dans une acception quasi phénoménologique. Pour lui le message s’effectue « au moyen de véritables formes algorithmiques, des symboles dont l’interprétation implique une opération logique et une culture ; de même que pour lire un mot de vocabulaire, il est nécessaire d’en connaître le sens sémantique indépendamment de sa disposition dans le contexte – le mécanisme est associatif, indirect » (11). Cette analyse qui renvoie aux propos des structuralistes intervient des décennies avant que le théoricien Martin Steinmann ne les explicite encore plus clairement dans un article devenu célèbre : « La forme forte – Vers une architecture en deçà des signes » (12). On y lit que « Les travaux de Rudolf Arnheim [partent de l’hypothèse que] l’être humain a besoin de simplicité et de clarté pour s’orienter, d’unité pour fonctionner correctement, et de diversité pour pour être stimulé. Or, ces besoins sont mieux satisfaits par certaines structures que par d’autres. […] Il est maintenant clair, écrit Arnheim, que la tension découle de la déformation – la déformation d’une forme première, qui reste présente dans la seconde » (13). Cette théorie de la perception que va développer Steinmann au début des années 1990 va l’amener à inventer l’idiome de « Stimmung ».

La « Casa del Sole » fascine encore et toujours par la capacité qu’a eu son auteur de la rendre à la fois très compréhensible à sa première appréhension et de l’émailler de nombreux petits indices qui la rende plus complexe à la lecture pour ceux, plus érudits, qui veulent en chercher les tenants et aboutissants d’un jeu sémantique dont l’analogie est à la racine de la conception.

+ d’infos

Carlo Mollino (1905-1973), Casa del sole 1945-1955

Sur la vie et l’œuvre de Carlo Mollino, voir https://www.carlomollino.org/life-work (consulté le 30.12.2024).

Voir aussi dans ce même blog :

–https://architextuel.ch/la-montagne-moderne/

– https://architextuel.ch/la-montagne-moderne-2/

Notes

1) Carlo Mollino, « Introduzione al discesismo », Casa editrice Mediterranea, Roma, 1950, republié en 2009 par Electa, Florence.

2) Bruno Reichlin, Baut in den Bergen, Architekturmuseum, Bâle, 1991. L’article qui accompagne l’ouvrage bâlois, « Mollino in Bau und Schrift » a été publié dans la revue Faces, n° 19, Genève, 1991, pp. 36 à 47.

3) Bruno Reichlin, « Mollino in Bau und Schrift », op. cit., p. 1.

4) Ce thème du volume posé sur une barre occupe les esquisses des projets que Mollino conçoit à la même époque. Le plus iconique est celui du « Centre de sport vertical » qu’il développe en parallèle de la « Casa del Sole ». L’intérêt de ce projet est l’intention de la coupe qui permet au bâtiment de faire la transition entre le monde de l’homme urbain (l’accès au pied de l’édifice) et la passerelle du dernier niveau qui conduit aux pistes de ski.

5) Ibidem, p. 9.

6) L’efficacité économique est une réponse presque logique à la consommation de l’or blanc que les masses vont commencer à coloniser grâce aux congés payés qui se généralisent alors.

7) Voir à ce sujet, Jean-François Lyotard, « La condition postmoderne », Edition de Minuit, Paris, 1979.

8) Carlo Mollino, »Disegno di una casa sull’altura », in: Stile, Nr. 40, 1944, cité par Bruno Reichlin, op. cit., p. 15.

9) Carlo Mollino, « Classicismo e romanticismo nell’architettura attuale », Turin, 1954, cité par Bruno Reichlin, op. cit., p. 4.

10) Ibidem, p. 5.

11) Ibidem, p. 5.

12) Martin Steinmann, « La forme forte – Vers une architecture en deçà des signes », in Faces n° 19, Genève, 1991. C’est dans ce même numéro de Faces que paraît l’article de Bruno Reichlin, voir note2.

13) Ibidem, p. 5.

How did Carlo Mollino integrate the concepts of modernity and local tradition in the architectural design of “Casa del Sole” in Breuil-Cervinia?

Bonjour,

C’est bien l’objet de l’article. La modernité est nichée dans la forme volumétrique assez pure, l’orientation nord-sud très hygiéniste et dans la mise en œuvre très répétitive et assemblée « mécaniquement ». La tradition se trouve dans certains détails comme la présence du bois et de la pierre, de la la petite toiture du volume de l’appartement posé sur le dernier étage, par exemple.

Philippe Meier