Le voici donc cet atelier. Construit dès 1915 à moins de cent trente kilomètres du front de l’ouest stabilisé à l’automne de cette même année. Environ vingt mètres par quarante pour une hauteur de dix mètres. Dans l’imaginaire collectif, ce type de volume renvoie plus à une halle, une piscine, un hangar ou un entrepôt, qu’à un lieu de création picturale conçu par un homme de septante-cinq ans.

Petit, barbu, souvent qualifié de maussade, colérique, reclus mais immense par le talent et par l’œuvre qu’il lègue à l’humanité, Claude Monet habite depuis vingt-cinq années à Giverny lorsqu’il décide, en plein déchirement européen de ce début de vingtième siècle, de se faire construire un outil à la mesure de ce qu’il ambitionne : l’expérimentation d’un format nouveau – et hors d’échelle connue – adapté aux célèbres Nymphéas, qu’il appelait modestement ses « grandes décorations ». Pour cela, il troque son salon-atelier, sis au rez-de-chaussée de sa demeure familiale acquise en 1890, pour cette construction d’un genre inédit. Une gageure. En pleine guerre, avec des autorisations spéciales, il la fait placer de manière contiguë à son domicile de l’Eure. Pour sa réalisation, il fait appel à des techniques simples héritées de l’avènement de l’ère industrielle : de grandes poutres à treillis franchissant l’espace d’un seul tenant et ouvrant la toiture par de larges verrières. Une nouvelle vision de l’espace du peintre, héritée de la jeune génération d’alors qui s’abritait dans des soupentes, proches de l’éclat de l’astre solaire où l’apport de lumière est zénithal et non plus frontal comme au dix-neuvième siècle.

Préfiguration de l’atelier moderne. Le projet n’est cependant pas celui d’un architecte : pas de formalisme, pas d’ordre architectural, une bâtisse qui ne paye pas de mine, des matériaux pauvres qui révèlent un état de crise. Car ce n’était pas le propos du peintre que de l’inscrire dans une quelconque veine culturelle. Ce lieu respire l’urgence, la nécessité et une forme de sobriété qui le situe dans cette modernité, issue du monde de l’ingénieur, que Le Corbusier appelait de ses vœux quand il écrit Vers une architecture en 1923.

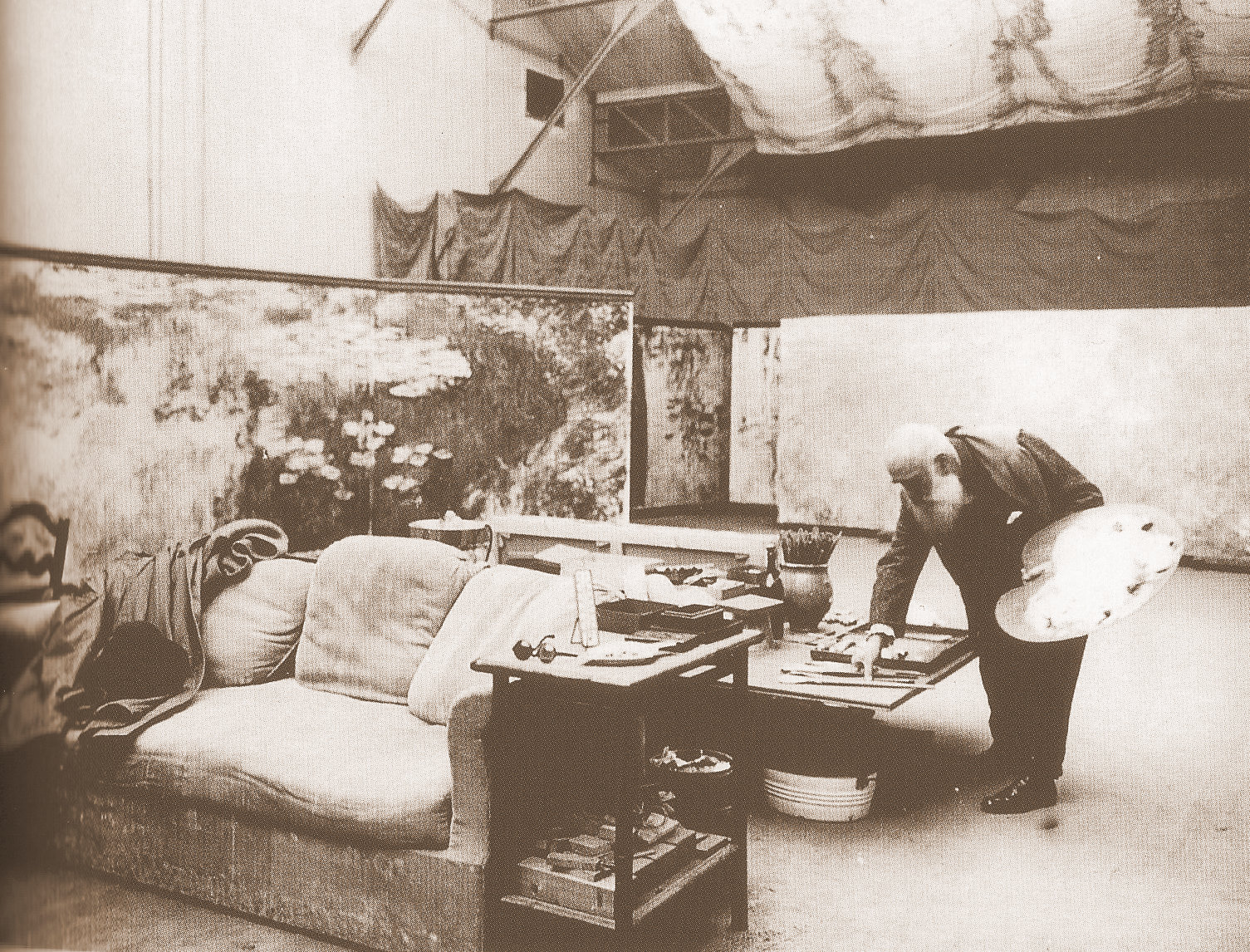

Les photographies d’époque montrent le maître au cœur de cet espace. Seul. Seul, mais entouré de ces grands panneaux à l’origine de cette œuvre titanesque qui l’accompagnera jusqu’à son dernier souffle, exhalé dans son lit, à quelques mètres de cette antre lumineuse de la création. Celle qui a servi d’instrument frustre à la genèse de ce qui est désormais considéré comme faisant partie d’un des cycles majeurs, parmi les plus grands chefs d’œuvre de l’histoire moderne de la peinture.

Evolution de l’usage. Aujourd’hui cet espace mythique est dévolu à la boutique du musée qui lui est consacré et qui a pris place dans le lieu même de sa production : sa propriété, avec sa demeure, son jardin et son étang. Aux toiles en cours de finition, aux chevalets couverts d’huiles colorées, ou aux sièges en bois, se substituent livres et reproductions, palette des gadgets de fabrication artisanale locale – ou orientale –, et tourniquets métalliques à souvenirs en tout genre que le visiteur du vingt-et-unième siècle récolte pour sa collection personnelle. D’aucuns y ont vu une évolution, et un détournement ironique de l’espace, que la bonhomie de Claude Monet aurait apprécié. J’y vois le consumérisme actuel envahissant un espace dont la mesure et le temps requièrent le vide et le silence. Le devenir de cet atelier hors norme conçu pour un destin hors norme n’appartient cependant pas à un jugement partial, son mérite étant avant tout d’encore exister dans sa forme et sa lumière.

+ d’infos

PS: ce blog a été publié la première fois sur la plateforme de l’hebdo.ch