De février à juin de cette année 2025, s’est tenue à la Fondation Paul Klee de Berne, la séduisante exposition consacrée à Le Corbusier (1) et intitulée « L’ordre des choses – Die Ordnung der Dinge ». Sans entrer dans un débat sur la nature – ou la contre-nature – du lien entre les 20 ans d’un lieu récipiendaire du fonds d’un artiste de grand renom et un géant de l’architecture moderne, cette exposition a été une occasion de revoir encore, « et encore » diront certains grincheux que la notion de maître irritent, l’étendue des champs artistiques explorés par le natif de La Chaux-de-Fonds. Ce temps de visite fut l’occasion de se replonger dans un univers artistique qui déborde largement celui du strict domaine bâti et s’appuie sur une notion d’organisation de l’esprit au service de la nouveauté. En effet, pour Le Corbusier, « concevoir signifie ‘une mise en ordre’ des choses. Il considère que la tâche centrale de l’art et de l’architecture est de comprendre et de façonner le monde par l’ordre. Il croit que seul l’ordre permet de se développer intellectuellement et peut libérer l’homme des aléas de la nature, du hasard et de l’arbitraire. Le principe de l’ordre renvoie d’abord au désir d’établir dans l’art et l’architecture un rapport harmonieux entre les formes et les couleurs, la lumière et l’espace » (2).

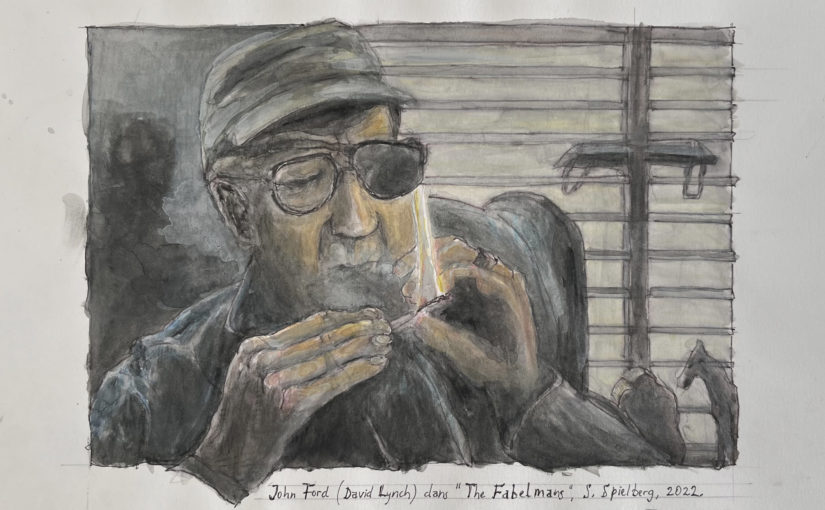

Nichée sous une des grandes ondulations telluriques conçues par Renzo Piano, la muséographie propose simplement de séparer, pour mieux les réunir, les pièces iconiques de sa production architecturale d’un côté, et celles de sa vision picturale du monde, de l’autre. Cette dichotomie de la fabrication de l’œuvre est confirmée par un diagramme circulaire sur les « routines créatives » des grands penseurs. On y apprend que le Corbusier partageait son temps actif pour moitié au célèbre atelier 35 rue de Sèvres et pour moitié dans son atelier personnel au sommet de la rue Nungesser et Colli n° 24 (1931-1934), tendant à valider la posture adoptée par le commissaire, Martin Waldmeier consistant à diviser en deux parties égales les surfaces d’exposition.

Des dessins

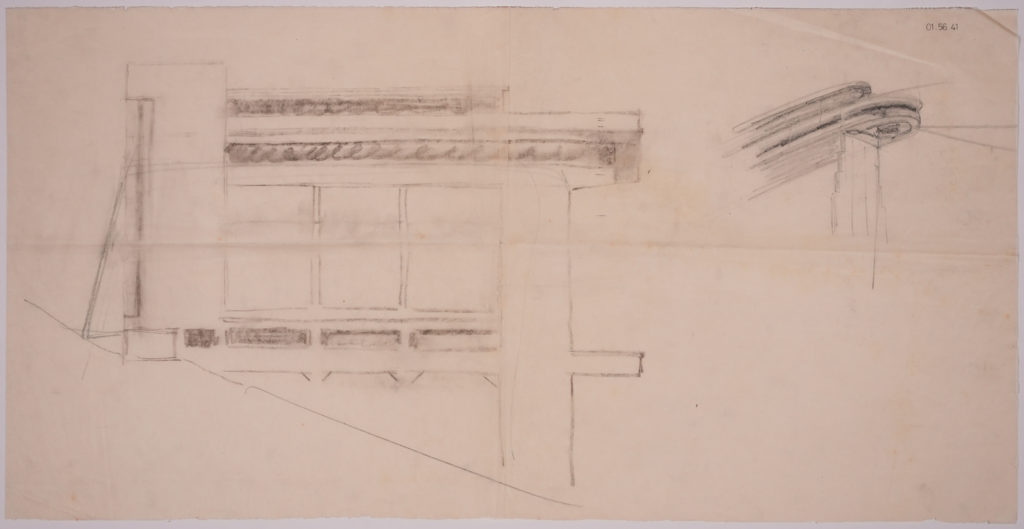

Au cœur d’une mise en scène sobre, les dessins au crayon sur calque, les croquis à la plume relevés à l’aquarelle ou les collages en papier de couleurs, sont protégés par des cadres en bois clair relativement distants les uns des autres permettant d’apprécier pleinement le talent brut de l’artiste complet qu’il est. Parmi les quelques pépites que l’on découvre, je retiens tout d’abord ce dessin très précis à l’encre de chine qui explore la future Unité d’habitation de Marseille (1945-1952). Trois bâtiments y sont représentés, loin de l’image du solitaire qui habite notre mémoire. Il s’agit en fait d’une « première étude pour un terrain situé à la Madrague, dominant le port de Marseille. Elle comportait trois bâtiments offrant un échantillonnage d’appartements en qualité, en grandeur et en destination » (3). La composition de la perspective est d’une grande habileté avec la présence du paysage du nord Vaucluse et de la végétation en quelques volutes maitrisées. Petit détail qui démontre le raffinement et le contrôle absolu que Le Corbusier exerçait sur son travail : les deux traits verticaux, qui ont nécessité de gommer une partie de l’immeuble de gauche anticipe un cadrage différent de celui imprimé dans la publication dudit projet dans le volume 4 des œuvres complètes.

Puis, dix pas plus loin, il y a cette esquisse en perspective de l’entrée de la Haute-Cour de justice de Chandigarh (1951-1956), où les futures teintes appliquées sur les pylônes en béton brut sont représentées sur le papier par quelques traits spontanés et croisés au crayon de couleur. En peu de lignes tout est présent : la proportion des murs avec leurs ouvertures aléatoires, les voutains de la couverture, l’échelle humaine au premier plan et le paysage en fond de scène. Une leçon.

Des peintures

De l’autre côté de cet axe muséal sémantique, deux études datées de 1954 préparant à la confection d’une des tapisseries de la même Haute-Cour de justice interpèlent. S’appuyant autant sur des motifs architecturaux abstraits qu’à une forme de « géométrie humaine » dans laquelle des personnages ou des objets figuratifs (balance, oiseaux, soleil, arbre, …) s’entremêlent joyeusement. Leur composition démontre sa passion pour la recherche sur les couleurs.

Le peintre moderne qu’il a toujours rêvé d’être s’affiche à Berne à travers quelques pièces majeures de sa production. Il est toujours très difficile de parler d’un domaine concernant un artiste, ici un architecte, qui ne se situe pas dans le domaine pour lequel il est principalement reconnu. À l’appui de deux œuvres, distantes de plus de 25 ans, on peut affirmer que sa peinture appartient clairement au Mouvement moderne. Le premier, « Nature morte au silex » daté de 1929 se situe à la fin de sa période « puriste », dont le manifeste, « Après le cubisme », est publié en novembre 1918 avec son complice d’alors Amédée Ozenfant, pour lequel il réalisera l’atelier éponyme (1922-1924). Durant cette période, pendant laquelle il signe encore « Jeanneret » (4), « les objets se superposent en aplats colorés jouant de l’opacité ou de la transparence des contenants, tantôt pleins, tantôt vides. Leurs assemblages s’opèrent avec une efficacité et une précision mécanique [découlant] de la fascination qu’exerce la machine sur la plupart des artistes modernistes »(5). Il s’agissait alors principalement de « natures mortes », à l’image du tableau exposé dans la capitale suisse, mais ce dernier montre une évolution vers une aspiration moins « machiniste », plus figurative et plus colorée. « Stylistiquement, Le Corbusier s’inspire de son ami et peintre Fernand Léger (1881-1955), et il admire l’œuvre de Juan Gris (1887-1927) et Pablo Picasso (1881-1973) […]. Il expérimente des formes organiques, des objets naturels et des couleurs vives. Les tableaux conservent leur caractère d’’ordres’ des choses, mais ils deviennent plus dynamiques et plus émouvants » (6).

En 1956, dans un tableau d’une très grande inspiration, « Icône 3 », où sa passion pour le cubisme est toujours présente, Le Corbusier « s’ouvre [alors] à l’organique, à l’irrationnel et à l’élémentaire. Ce faisant, il reprend également les développements artistiques contemporains qui mettent en avant l’expression spontanée et gestuelle » (7). Dans les années 1950, celles de son œuvre tardive, on peut en effet observer, dans le monde du théâtre et du cinéma, un penchant similaire pour mêler le figuratif et l’abstrait, Jean Cocteau en étant l’emblème archétypal. En peinture, il y a désormais un « combat » entre les artistes abstraits et ceux plus figuratifs. En ce sens, Le Corbusier appartient au deuxième, il ne se situe pas dans ce « combat » et n’est pas un avant-gardiste. Cependant « on reconnait son style personnel, ce qui est indéniablement important pour un artiste » (8).

Des curiosités

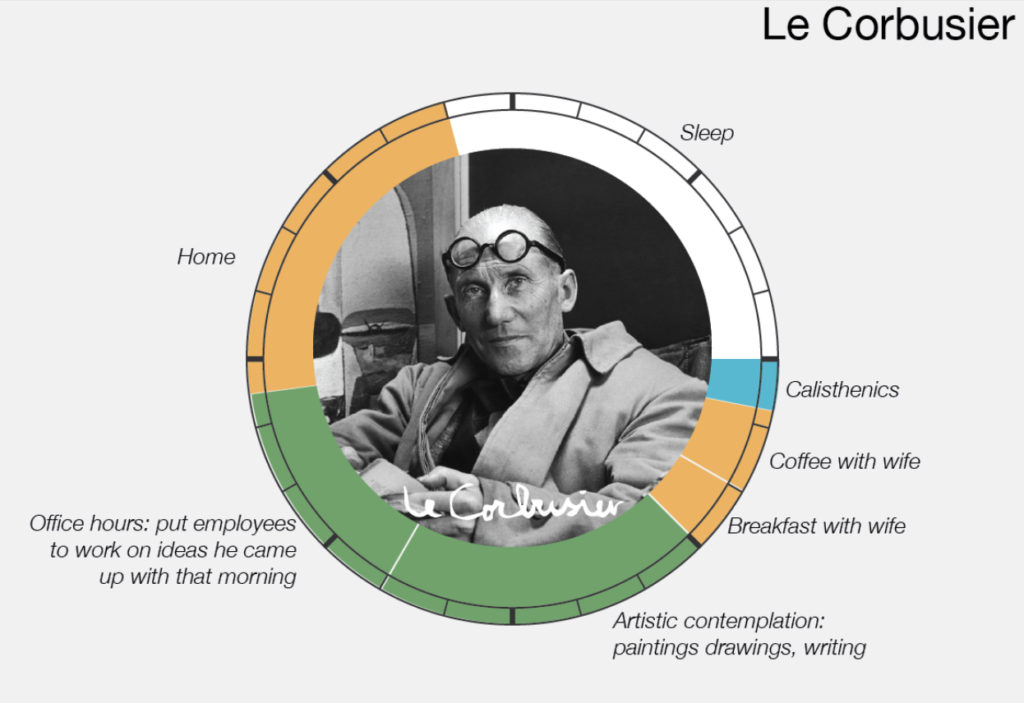

C’est au centre de l’exposition que sont accrochés certaines pièces rares, qui démontrent, s’il était encore nécessaire de le faire, l’éventail des talents de ce brillant touche à tout. Au cœur d’alcôves plus réduites confinant à la dimension de chapelles, se déclinent des facettes parfois moins connues de ce génie moderne. Tout d’abord il y a les croquis, là où la main « sur le carnet d’esquisse, […] décrit à la fois les prémices de la contemplation ou de la création : le croquis de voyage ou de projet est indissociable [par] la manière d’appréhender le travail de l’autre [et] renvoie à sa propre méthodologie projectuelle. Redessiner un bâtiment par une vision perspective, un détail ou un relevé, c’est tout d’abord un hommage au travail de celui dont on essaie d’assimiler la substance. Redessiner c’est apprendre » (9). Dans le corps de l’exposition consacrée à Le Corbusier, s’affiche le portail du baptistère de Sienne capté en 1907 au crayon graphite rehaussé d’encre et d’aquarelle, avec en pied de page les commentaires du jeune architecte : des mots et des traits pour mieux comprendre l’architecture. Il est à ce titre « l’exemple même de l’architecte qui considère ses dessins comme une ‘conscience’ » (10). C’est dans cette année 1907 qu’il effectue son célèbre voyage en Toscane (11) pendant lequel il va puiser principalement dans la Renaissance italienne toute une série de références qui vont l’habiter jusqu’à la fin de sa carrière.

À quelques mètres de là : le Forum de Pompéi (1911), ce croquis sur lequel l’espace public en ruine est regardé à travers des colonnes noircies à l’aquarelle. En le contemplant, on ne peut que se référer aux propos de Louis Kahn prononcés à Zurich lors de sa conférence « Silent and Light » : « Dans les anciens bâtiments les colonnes étaient l’expression de la lumière : pas de lumière, lumière, pas de lumière, lumière, etc. » (12). Paradoxalement, la leçon de Pompéi sera retenue pour Le Corbusier comme étant la prédominance de la colonne sur le mur. Elle deviendra un poteau en béton lors du dépôt du brevet du principe Dom’Ino en 1915. Alors que pour Louis Kahn, cette alternance de colonnes et de vides évoque « le système des Beaux-Arts [qui] incluait des leçons à propos des ombres et de l’obscurité. Ces exercices nous faisaient prendre conscience de la lumière, de l’ombre, de l’obscurité, de la lumière réfléchie. Ils nous donnaient le sentiment indubitable que la lumière et la construction étaient inséparable, et que nous pouvions construire la lumière » (13) : deux approches nuancées à partir d’un même site archéologique.

Quelques pépites

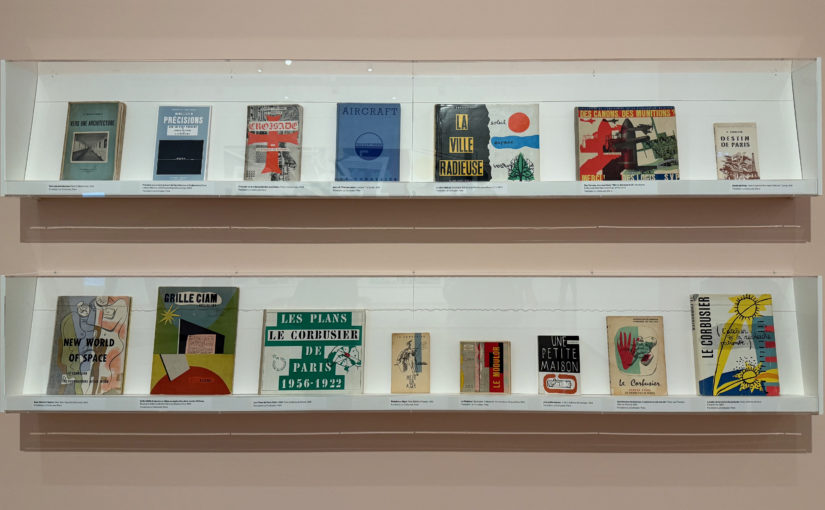

Enfin l’occasion est fournie de voir des objets originaux peu connus, voire propres à cette exposition. J’en garde trois en mémoire. Tout d’abord la couverture de Vers une architecture dont deux maquettes originales sont présentées sous verre. Sur un premier croquis, la célèbre photographie de la coursive du paquebot n’est qu’esquissée, le titre étant alors : Architecture ou Révolution. Puis dans un second essai qui sera celui de la version originale de 1923, le bleu clair de la page de garde est rendu au crayon de couleur, toujours avec ces traits très « bruts », entourant ladite vue en noir et blanc. On y comprend alors toute son implication personnelle dans la conception graphique des publications qu’il initie et dont on rappellera qu’elles se montent à 39, réparties tout au long de sa vie professionnelle.

Autre découverte : la collection de cartes postales. J’ai appris récemment que Le Corbusier classait ses cartes postales par pays, dans une forme d’accumulation somme toute assez importante, mais dont on ignore encore aujourd’hui le mode d’acquisition. Ce sont souvent des cartes sans écriture personnelle derrière, donc achetées pour leur contenu photographique, certainement dans les pays visités, ou peut-être en partie à Paris, centre du monde culturel dans ces années-là. Un peu à la manière d’un Albert Kahn, il s’agissait pour lui d’une démarche visant à sa connaissance du monde. On a par exemple découvert que les cartes qu’il envoyait à ses amis ou ses clients, se retrouvaient en double dans ses archives. Ce savoir accumulé me fait indubitablement penser à l’autobiographie iconographique que Valerio Olgiati publie en 2006. Si les époques n’ont plus plus grand chose en commun, il n’en reste pas moins vrai que « les bâtiments types idéaux de la tradition classique – sous tous les aspects représentés dans l’Iconographic Autobiography […] – se réfèrent à un débat formel auto-référencié […]. Pour comprendre l’architecture comme un problème de géométrie, il faut comprendre l’architecture comme une discipline autonome, dont la grammaire est l’esthétique, malgré tous les changements dans le monde de la technique, de la société ou de l’économie » (14).

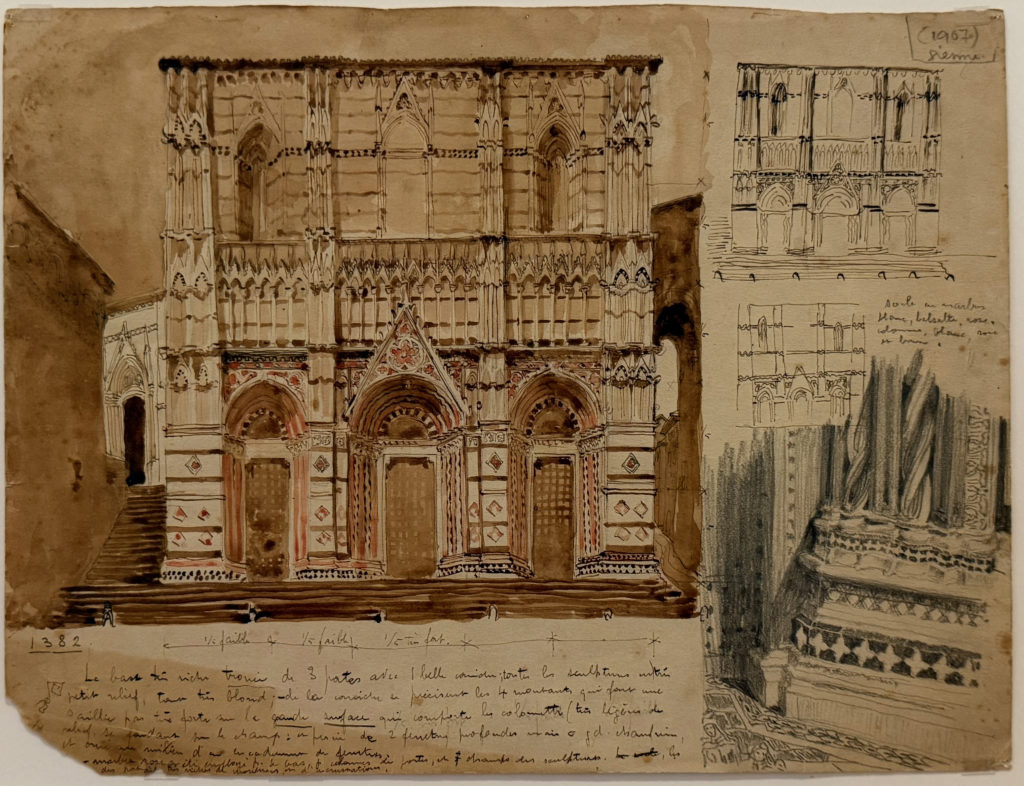

Enfin, il y a ces grandes feuilles crayonnées, issues de ses conférences et dont une légende urbaine voudrait qu’elles fussent arrachées par les spectateurs à la fin de ce qu’on qualifierait aujourd’hui des « shows ». Jacques Gubler nous rappelle que Le Corbusier « avait le talent d’illustrer en couleur sur papier les mots d’ordre qu’il balançait dans ses conférences. Il pratiquait le recto-verso : dessiner et montrer son dos, se retourner et articuler ses convictions » (15). La réalité est bien plus nuancée, car si l’on sait que une grande partie nous est bien parvenue, on ne sait pas ce qu’est devenue l’autre part non recueillie. Sur les plus de 150 conférences données entre 1922 et 1961, la Fondation Le Corbusier possède néanmoins un nombre important de ces dessins iconiques qui nous renseignent sur sa capacité à la synthèse : on ne dira jamais assez à quel point il fut avant tout un très grand communiquant.

Ce fonds d’originaux renvoie au plaisir de la main, à sa passion du faire. Le Corbusier a dit à la fin de sa vie : « j’ai soixante-dix-sept ans et ma morale peut se résumer à ceci : dans la vie il faut faire » (16). Il ajouta : « Et là est le beau, le sublime, car il n’y a nul but à la thésaurisation égoïste… Rien n’est transmissible que la pensée, noblesse du fruit du travail. Cette pensée peut ou non devenir une victoire sur le destin au-delà de la mort et peut-être prendre une autre dimension imprévisible » (17). Cette exposition fut une de ces magnifiques imprévisions.

+ d’infos

Le curateur de l’exposition Le Corbusier Die Ordnung der Dinge, Martin Waldmeier, n’oublie néanmoins pas d’informer le public sur les polémiques qui ont depuis quelques décennies émaillé l’image d’un génie qu’on a souvent supposé sans failles. Ici, à Berne, les questions concernant son agissement pendant la Seconde Guerre mondiale, ses propos sur la communauté juive ou ses affinités potentielles avec le fascisme sont exposées et commentées. Voir aussi à ce sujet : https://architextuel.ch/corbu-cinquantieme-lart-de-la-polemique/

L’auteur remercie Simon Lamunière pour son amical apport éclairant la production picturale du Corbusier.

L’auteur remercie également Arnaud Dercelles, responsable du centre de ressources et de recherches à la Fondation Le Corbusier, pour le temps consacré à évoquer les sujets concernant ses conférences et sa cartothèque.

notes :

1) À ses étudiants qui pensaient que « Le » de « Le Corbusier » était un article défini, le professeur Jacques Gubler à l’EPFL s’exclamait : « On dit : ‘de Le Corbusier’, sapristi ! »

2) Texte d’introduction à la salle « L’ordre », Martin Waldmeier et altr.

3) Willy Boesiger, Le Corbusier œuvres complètes 1938-1946, Édition Girsberger, Verlag für Architektur Artemis, Zurich, 1986 (1946), p. 172. il est aussi noté que l’ensemble des trois bâtiments pouvait accueillir 1’633 habitants.

4) « En 1925, Le Corbusier et Amédée Ozenfant se séparent. En tant qu’architecte, Le Corbusier apparaît sous son pseudonyme, mais continue de signer sa peinture « Jeanneret », dans le désir d’être reconnu comme artiste indépendamment de l’architecture. Ce n’est qu’à partir de 1928 qu’il n’utilise plus que le nom «Le Corbusier» pour toutes les activités ». Martin Waldmeier, Nina Zimmer (dir.), Catalogue de l’exposition Le Corbusier Die Ordnung der Dinge, Zentrum Paul Klee, Scheidegger & Spiess, Zurich, 2025, p. 84.

5) Bertrand Dumas, « Dessiner la modernité », in Cahier d’exposition Dessiner la Modernité œuvres sur papier de la Fondation Gandur pour l’art, présentée au Salon Art Genève du 30 janvier au 2 février 2025.

6) Martin Waldmeier, Nina Zimmer (dir.), Catalogue de l’exposition Le Corbusier Die Ordnung der Dinge, Zentrum Paul Klee, Scheidegger & Spiess, Zurich, 2025, p. 84.

7) Ibidem, p. 104.

8) Entretien avec Simon Lamunière, le 13 novembre 2025.

9) Philippe Meier, « Dessiner c’est comprendre », in Journal de la Construction Romande n°6, vol. 76, Cedotec Lignum, Le Mont-sur-Lausanne, juin 1998, p. 25.

10) Michael Graves, « Avant-propos », in Alberto Izzo, Camillo Gubitosi, Le Cobusier Dessins Drawnings Disegni », L’équerre, Paris, 1979, page XIII.

11) Lors de ce voyage de plus deux mois, de septembre à novembre 1907, le jeune Jeanneret qui a 20 ans à l’époque, va parcourir des villes toscanes, connues et moins connues. Pendant ce circuit qu’il a établi préalablement avec son maître Charles L’Eplattenier à l’école des Beaux-Arts de La Chaux-de-Fonds, il va rendre compte à sa famille à travers des lettres quasi bi-hebdomadaires le contenu de ses découvertes et réflexions. Voir à ce sujet, Giuliano Gresleri (dir.), Le Corbusier. Il viaggio in Toscana (1907), Cataloghi Marsilio, Venise, 1987.

12) Louis I. Kahn, Silence and Light, Zurich, 1969, (traduction Philippe Meier, avec P. Mestelan), in Silence and Light -Actualité d’une pensée, ITHA-PPUR, Lausanne, 2000, p. 47.

13) Louis I. Kahn, in « Kahn on Beaux-Arts Training », Architectural review, vol. CLV, 1974, p. 332.

14) Laurent Stadler, Sandra Bradvic, « Foreword », in Valerio Olgiati, Quart Verlag, Lucerne, 2010, pp. 44-46.

15) Entretien avec Jacques Gubler, le 24 octobre 2025.

16) Le Corbusier, cité in Lucien Hervé, Le Corbusier, L’artiste et l’écrivain, édition du Griffon, Neuchâtel, 1970, p. 126.

17) Ibidem.