Au lendemain du funeste mercredi sept janvier, Paris qui s’est réveillée dans un murmure assourdissant vient de réaliser qu’elle a encore payé son propre tribu à l’unique vision du monde dont l’humanité éclairée peut se réclamer : la liberté. De cet attentat, abject, innommable, froid et sanglant, – dans un scénario presque aussi implacable qu’une scène d’un de ces nombreux wargames qui envahissent les écrans de nos fragiles sociétés désincarnées –, posons-nous la question de ce que pourrait bien retenir l’historien du futur qui relaterait ces événements du début d’un vingt-et-unième siècle mondialisé, encore sous le choc de ses propres dysfonctionnements?

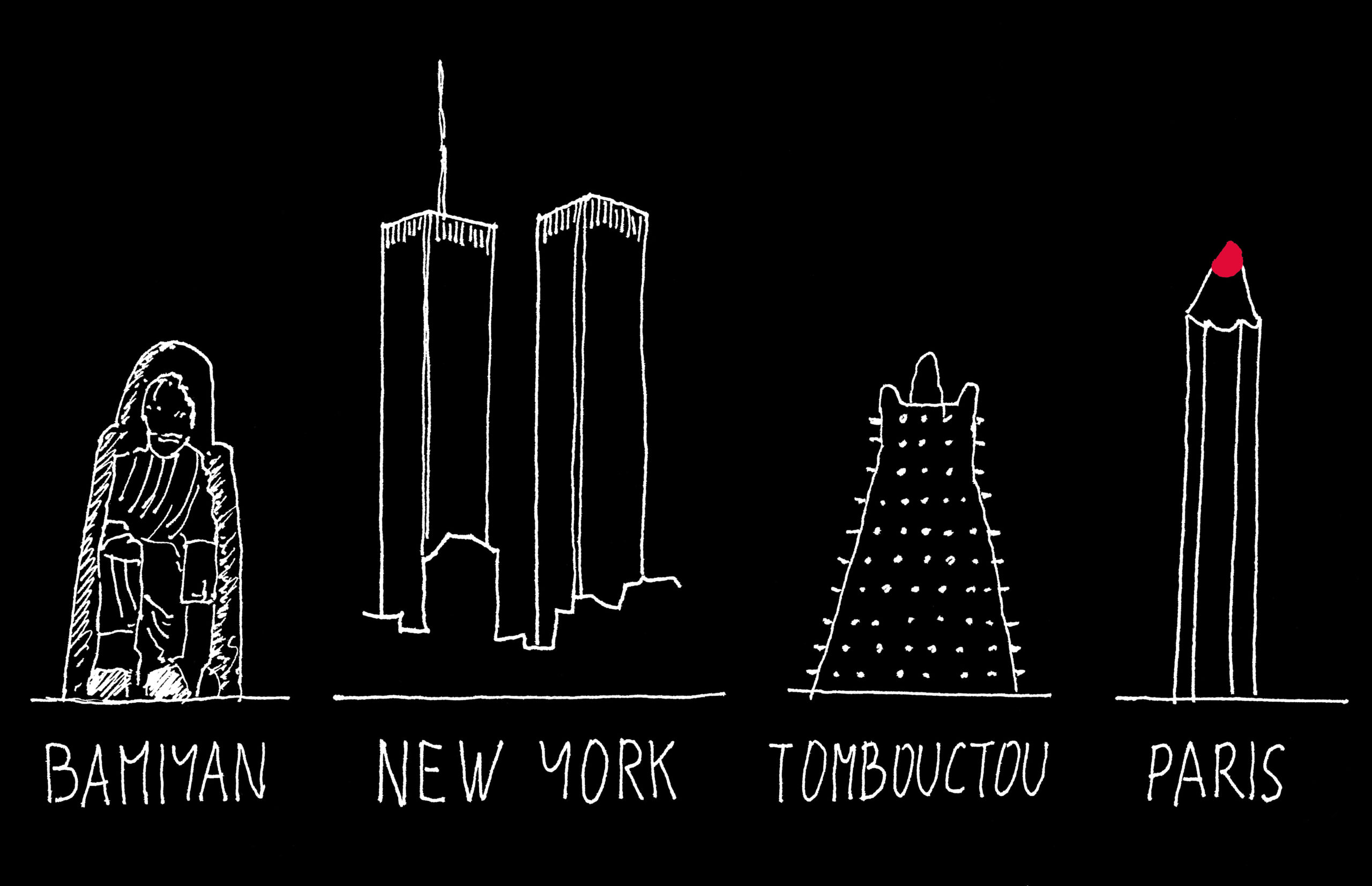

Il constaterait peut être que pour frapper les esprits faibles, la lâcheté fanatique s’employait alors à détruire des symboles de ce qui constituait notre patrimoine commun. Comme si, au delà de cette foi revendiquée – qui n’en n’était qu’une parmi tant d’autres – il y avait l’indéfinissable conscience de quelque chose d’encore supérieur, que le vocable de culture de l’humanité pourrait tenter de recouvrir : à Bâmyiân, la dynamite aveugle des enrubannés a certes eu raison du colosse de pierre personnifiant une religion « concurrente » ; à New York, le symbole de la modernité capitaliste – et architecturale – a été abattu par le ciel ; à Tombouctou, c’est bien contre la mise à l’inventaire de l’Unesco de mausolées centenaires, que les fous de dieu ont mis à terre d’incroyables monuments funéraires. Cependant il était inscrit dans le génome humain la marque de cette indicible nécessité de créer qui réunit, par delà les croyances, les êtres pensants de la planète toute entière et qui les pousse à une forme d’éternité, au nom de l’humanité.

Il ferait pertinemment remarquer qu’à la période dite de la Renaissance, la nouvelle place de l’homme, installé au centre de la cosmologie uni

verselle, que « l’homme de Vitruve » de Leonard de Vinci symbolisait si justement, avait initié le temps du premier humanisme, pour reprendre les propos du philosophe Luc Ferry. La pensée occidentale d’alors accordait à l’être humain tout sa prépondérance dans la construction de l’édifice intellectuel et éthique du monde. A la sagesse grecque et à la morale religieuse, succédait le siècle des lumières ouvrant la voie à la modernité dont nous étions les héritiers. Notre historien ressortirait alors certainement les images des grands rassemblements de la première semaine de ce tristement célèbre premier mois de l’hiver 2015, en pensant que les grands cortèges de compassion, qui ont suivi les événements, étaient bien plus révélateurs de l’évolution de l’humanité, que les perfides et isolées actions meurtrières.

Il se souviendrait que deux millénaires avant l’attentat, un incompétent tyran sanguinaire répondant au patronyme de Lucius Domitius Ahenobarbus, dit Néron, avait fait décapiter Paul de Tarse, dit Saint-Paul. Au nom de la protection d’une vision polythéiste du monde, ce sinistre personnage avait cherché à éradiquer du sol de son tout puissant empire – le monde « civilisé » d’alors –, l’émergence d’une nouvelle foi. De cet acte historique et symbolique, qui ne va pas sans rappeler les récents événements de l’été 2014, il retiendrait que les écrits de l’évangéliste – les célèbres Epîtres du treizième apôtre – ont jalonné à jamais l’évolution du Christianisme, bien au delà des éphémères frasques cruelles du despote de la ville éternelle.

Il ferait éventuellement un parallèle avec ce qui précède, en se disant que, comme par un étrange retournement de l’histoire dont elle est coutumière, à deux mille ans près, c’est à une soit disante appartenance monothéiste très exclusive que deux « fourvoyés de la fracture sociale » s’en sont physiquement pris au pluralisme critique de géniaux artistes du crayon. Si l’acte barbare a bien marqué la postérité, l’anonymat dans lequel sont retombées les identités des tueurs est inversement proportionnel à la mémoire encore vive des dessins humoristiques de ces auteurs qui ont accompagné le quotidien d’hommes libres pendant des décennies. En les consultant, il ne pourrait réprimer un mélancolique sourire complice.

Il lui viendrait nécessairement à l’esprit, alors que le siècle naissant abordait les rivages d’une inéluctable sécularisation, les prophétiques propos d’un très ancien ministre français de la culture, le grand André Malraux, qui avait pressenti, au sortir de la deuxième guerre mondiale qui avait dévasté les continents, « que la tâche du prochain siècle, en face de la plus terrible menace qu’ait connue l’humanité, va être d’y réintégrer les dieux ». 1

+ d’infos

[1] André Malraux, L’Express, 21 mai 1955

PS: ce blog a été publié la première fois sur la plateforme de l’hebdo.ch