Il y a quelques semaines, l’Hebdo évoquait dans ses colonnes de soi-disantes «révélations» sur un passé idéologique peu glorieux de l’une des icônes de la modernité, je veux parler de Charles-Edouard Jeanneret, dit Le Corbusier. Sous les plumes de Xavier de Jarcy, François Chaslin ou Marc Perelman, on apprendrait seulement aujourd’hui, année du cinquantième anniversaire de son décès, que le grand architecte, originaire de nos contrées jurassiennes, aurait eu des accointances avec le régime de Vichy, voire pire, des propos et des attitudes soutenant des thèses doctrinales antisémites. En fait rien de vraiment nouveau, si ce n’est que des recherches plus approfondies – que la consultation exhaustive des archives autorise – ont précisé des faits déjà avérés.

Depuis longtemps les historiens de la profession reconnaissent à ce génial créateur une période « trouble » pendant laquelle sa soif inassouvie d’un désir de construire à tout prix et sa volonté de mettre en volume ses idées architecturalement révolutionnaires, n’ont pas hésité à s’inscrire dans les vicissitudes d’une histoire récente qui a prôné – et prône encore – des raisonnements irrecevables. Celles qui ont démarqué en deux une France d’alors, agonisante et sans repères, par une ligne autant idéologique que géographique. Le Corbusier l’a franchie, « moralement parlant », comme beaucoup d’autres qui n’ont pas mesuré la portée de leurs affinités non électives. Son propre cousin, Pierre Jeanneret, avec qui il avait réalisé tant de chefs-d’œuvre d’avant-guerre, prend ses distances en rejoignant le «clan» des communistes. Ils ne se retrouveront que bien plus tard, lors de l’édification de Chandigahr.

Une architecture fasciste? Inqualifiable, inacceptable, inadmissible, tous ces qualificatifs sont certes justifiés pour rappeler ces faits. Et il faut assurément en parler. Dans une société sur-médiatisée où l’on peut rendre public tout et son contraire, le choix précis du moment pour s’en prendre à l’ordre établi – ici l’anniversaire de sa disparition – peut aussi évidemment être lu comme étant la clé d’une possible audience. La thèse que postule le plus polémique d’entre ces objecteurs de mauvaise conscience, Marc Perelman, va encore plus loin dans son réquisitoire. Il avance que Le Corbusier serait, en plus de ces « penchants inadéquats », un architecte ayant bâti une œuvre « inhumaine », basée dès les années quarante sur le Modulor – principe de mesure de ses constructions – et dont la genèse serait liée à ce passé douteux. Les habitations « radieuses » ne seraient, aux dires de l’auteur, qu’ « une organisation carcérale qui, dépassant le sociologique et le politique, crée un corps unique saisi par la technologie du bâtiment moderne, un corps machine dans une vaste < machine à habiter >, une pâte malléable entre les mains de l’architecte démiurge et fasciste ». Les mots sont là, les mots sont durs.

A l’évidence, nos voisins en sont encore à régler les comptes d’une partition idéologique non assimilée. Cet ouvrage n’en est que le énième signe manifeste. Avec le recul du temps il s’agirait plus modestement, et avec plus de distance, d’essayer de faire la part des choses. En effet, comment, dans cet « hiver » d’un monde ravagé par les deux guerres les plus dévastatrices de l’histoire de l’humanité, pouvait-on distinguer le « bien » du « mal »? A cette époque, la décision « trouble » de suivre la France de Daladier ou de Pétain, opposée à celle de de Gaulle, ne devait pas être aussi patente que le jugement que l’on peut publier soixante années plus tard. Ici un constat et non une excuse.

L’autre débat qui s’instaure à nos frontières est la dénégation de ces « révélations » dans le cadre de l’exposition « Le Corbusier. Mesures de l’homme » qui se tient actuellement à Paris, au Centre Georges Pompidou, jusqu’au 3 août 2015, où elles sont totalement passées sous silence. Le journal Le Monde se fait l’écho d’échanges scripturaux entre pourfendeurs de l’image de l’indétrônable figure tutélaire de l’architecture moderne et ses irréductibles défenseurs. La Fondation Le Corbusier, qui possède tous les droits sur l’œuvre du maître, en prend pour son comptant par rapport à sa stature de « gardienne du temple », juchée dans sa tour d’ivoire, dans l’hypothétique crainte d’une fissuration de l’édifice culturel dont elle est la garante.

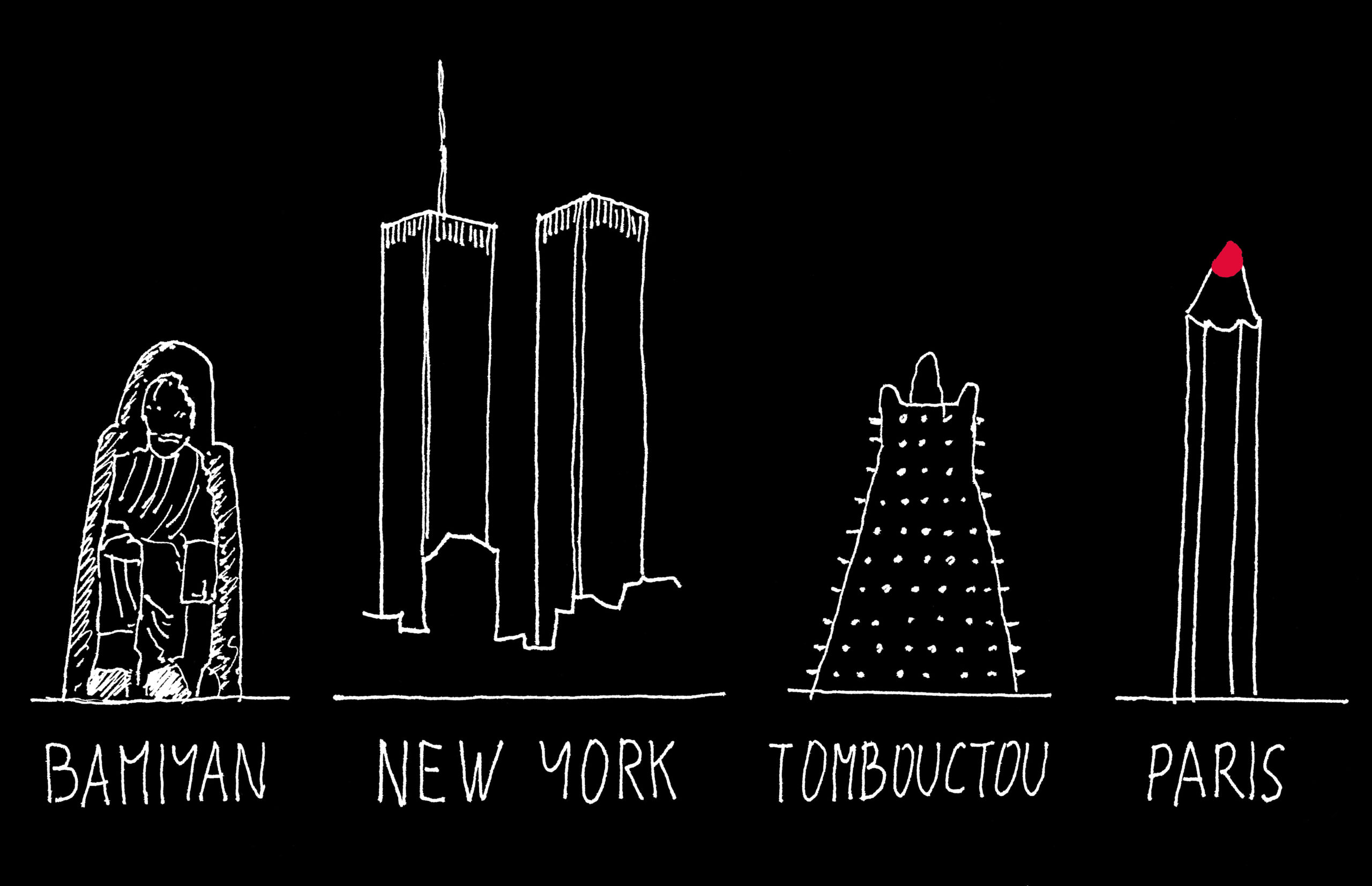

Controverse sur la forme et sur le fonds. Mais est-ce bien là le vrai propos? Doit-on juger l’œuvre ou son auteur? S’en tenir à la démolition en règle des grandes figures de l’art et de l’architecture au prétexte que leur comportement « moral » n’aurait pas résisté au déroulement vertueux de l’histoire, n’est-ce pas se tromper d’objectif quant à l’analyse de notre patrimoine? Discréditer l’architecture de Le Corbusier parce qu’il a tenté de s’acoquiner sans succès avec Mussolini, c’est dans le même élan nier le don créatif d’un Giuseppe Terragni, architecte mort à trente-neuf ans, blessé sur le front de Russie pour avoir embrassé les idéaux du Duce, c’est rejeter le talent d’un Alexandre-Théodore Brongniart au motif qu’il a œuvré sous les ordres de Napoléon Bonaparte, fossoyeur de millions de soldats à travers l’Europe, c’est renvoyer dans les cordes le génie d’Auguste Perret, pourtant appelé par l’Etat comme le reconstructeur « sauveur » de la cité du Havre dans les années cinquante, alors même qu’il était président de l’Ordre des architectes sous le régime de Pierre Laval.

Etre iconoclaste peut être une attitude salutaire. Encore faut-il qu’elle ne se limite pas à une vaine quête de moulins médiatiques. Et dans ce domaine, Marc Perelman s’attaque à une grande figure dans cette pratique « pamphlétaire ». En effet, Le Corbusier était passé maître dans l’art de détrôner les idées reçues : du plan Voisin pour un Paris « moderne » à la rhétorique polémique sur l’attribution honteuse du mandat pour le Palais des Nations à Genève en 1929, l’architecte, sur ce plan là tout au moins, n’a pas de leçons à recevoir.

Se payer la mort de l’auteur. Je reste persuadé que s’il est opportun d’accompagner la connaissance d’une œuvre par la perception des « conditions du discours », que Michel Foucault revendiquait déjà dans les années soixante. Il m’apparaît cependant vain de concentrer une approche critique sous le seul critère d’un épisode biographique. Il n’est pas non plus inutile de rappeler que le grand sémiologue Roland Barthes affirmait que « la naissance du lecteur doit se payer de la mort de l’auteur ». Ou pour le dire autrement, que celui qui analyse une œuvre – le récepteur – doit être en capacité de faire abstraction de la vie du concepteur – l’émetteur. Faire émerger le passé du créateur et le rendre interdépendant de l’influence qu’il aurait pu avoir sur l’œuvre elle-même, fait-il réellement sens? Au delà de l’information historique, non réfutable, je partage l’idée que ce sont les objets construits, ou projetés, qui sont la finalité du discours.

La vraie question est donc de savoir si l’Unité d’habitation de Marseille, l’église de Ronchamp ou le palais de l’Assemblée de Chandigahr pourront un jour être intellectuellement « démontés » en tant qu’œuvres architecturales en argumentant sur le parcours biographique de son auteur? Pour moi André Malraux, ne s’est pas trompé, lorsque, de sa voix emplissant de son tremolo légendaire la cour carrée du Louvre, il lançait au monde ému par la mort du grand architecte : « La gloire trouve à travers l’outrage son suprême éclat, et cette gloire-là s’adressait à une œuvre plus qu’à une personne ». L’autre vraie question, certes plus connexe, est bien de mesurer si cette critique a une opportunité de surpasser l’œuvre elle-même. Les contributions écrites de Roland Barthes ont démontré que l’art de la critique peut tendre à devenir œuvre à part entière. Celle de Perelman doit encore attendre. L’histoire en jugera.

+ d’infos

Exposition « Le Corbusier. Mesures de l’homme »,

www.centrepompidou.fr/cpv/resource/coy8gny/rzyodRb

Xavier de Jarcy, Le Corbusier, un fascisme français, 2015

François Chaslin, Un Corbusier, Seuil, 2015

Marc Perelman, Le Corbusier, Une froide vision du monde, Michalon, 2015

PS: ce blog a été publié la première fois sur la plateforme de l’hebdo.ch