En cet hiver 2022-2023, je revisite le patrimoine bâti genevois des années 1980 en collaboration avec la revue Interface. Grâce au relevé photographique de Paola Corsini, un petit retour dans le temps permet de prendre conscience de ce court moment charnière pour l’architecture du XXe siècle où l’histoire vient questionner la modernité qui s’achève.

Avant de se faire connaître par ses œuvres construites, Georges Descombes fut un enseignant engagé dans l’ancienne École d’architecture de l’université de Genève (EAUG). De cette riche carrière, il retient une grande culture ainsi que des contacts personnels et professionnels au niveau international. Dans les locaux du boulevard Helvétique, puis de l’Institut Batelle, il côtoie « la fine fleur des théoriciens et architectes du paysage européens et américains [qui] affluaient à l’Institut d’architecture de l’Université de Genève où il enseignait avec Michel Corajoud et Sébastien Marot dans le troisième cycle Architecture et paysage. Y ont passés les plus célèbres, tels Gilles Clément, Gilles Tiberghien, Christine Dalnoky, Michel Desvigne »(1). Il bénéficie également de l’apport d’architectes comme Hermann Herzberger (2) dont l’approche sociologique, voire ethnologique de la profession le passionne et aboutira à une réalisation commune, celle du Bijlmer Memorial à Amsterdam (1994-1998) (3).

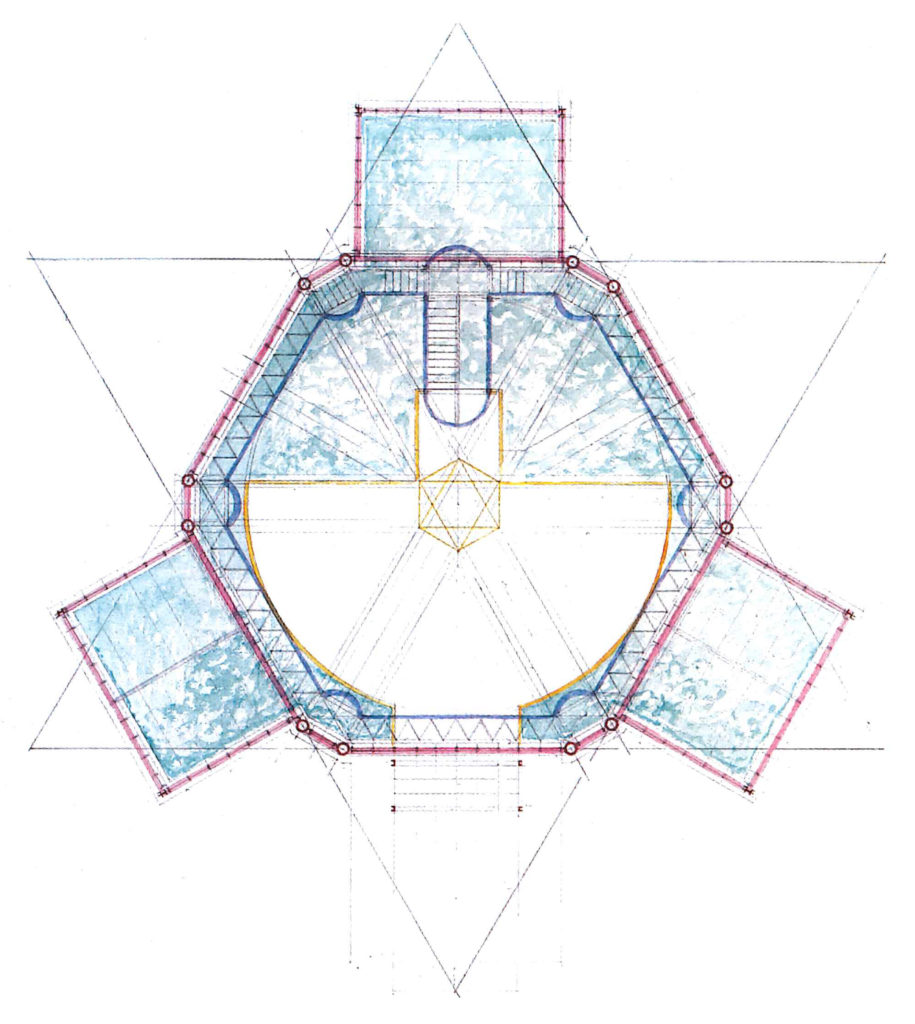

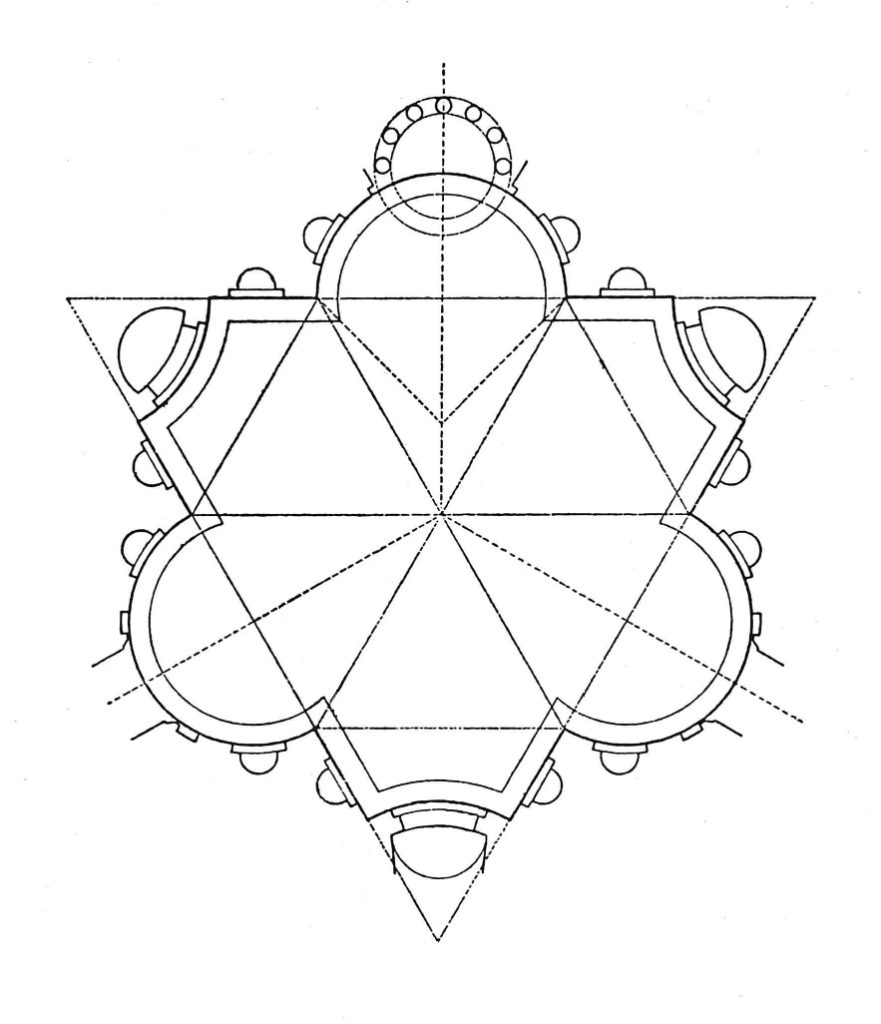

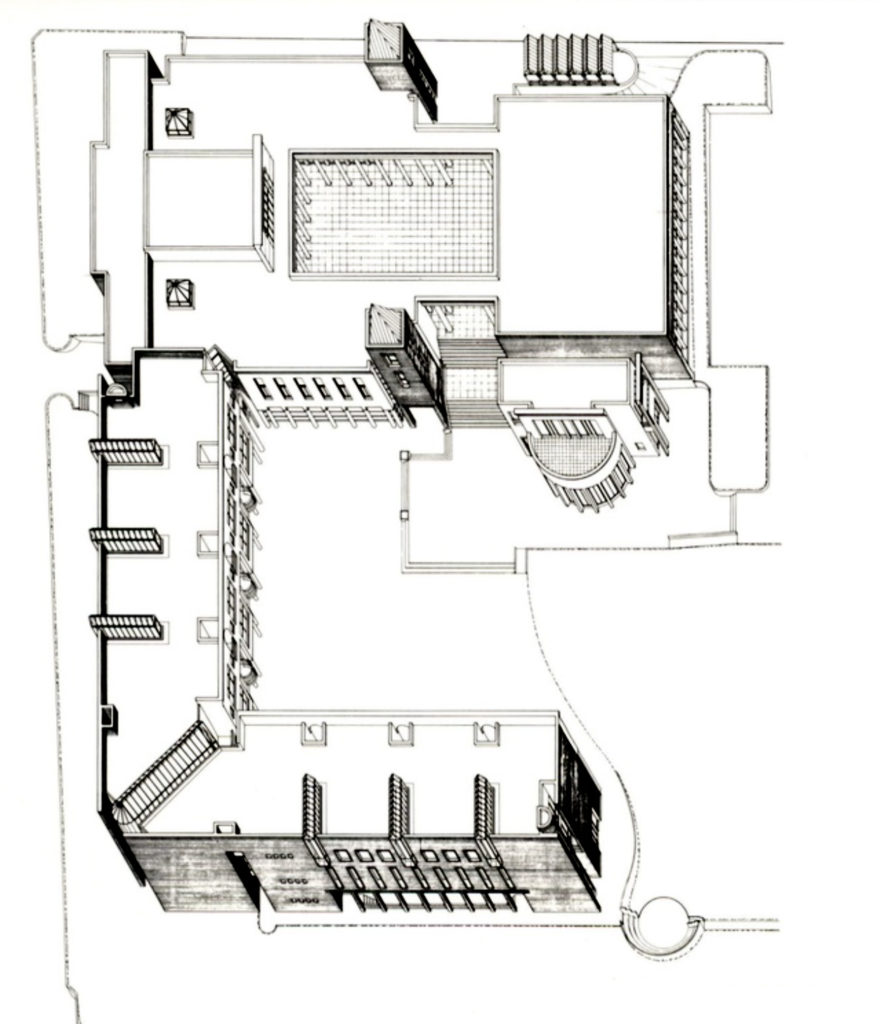

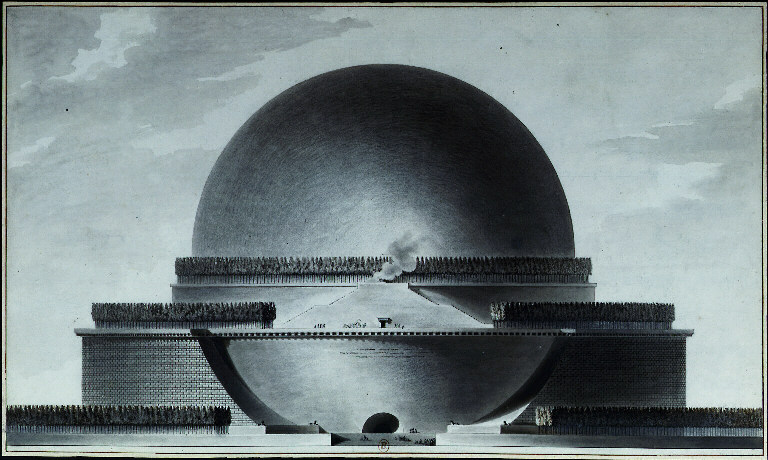

Le parc En-Sauvy se nourrit de ce passé académique et introduit à Genève une approche synthétique qui fait un pont théorique entre le territoire et le paysage. Projet précurseur dans la région, il s’appuie sur d’autres influences comme celle du livre Vittorio Gregotti « ll territorio dell’architettura » (4) ou celle du pavillon de sculpture d’Aldo van Eyck dans le parc Sonsbeek près d’Arnhem aux Pays-Bas (1966) (5). Du premier il se souvient que le site au sens foncier du terme doit être intellectuellement dépassé pour s’inscrire dans un champ beaucoup plus large. Du deuxième, il retient l’utilisation de la brique de ciment avec un regard plus nordique que celle qu’en fit par exemple Mario Botta, tout en composant cette matière par l’ajout d’éléments en métal galvanisé.

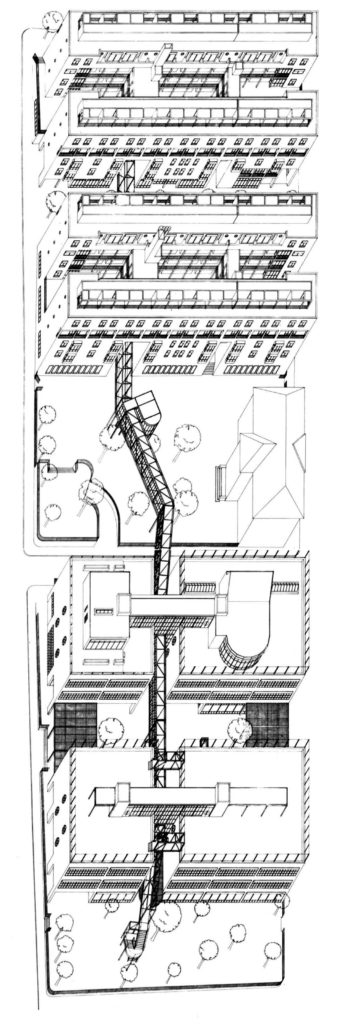

Elément emblématique de la composition du parc, le concept de la passerelle qui se glisse sous l’avenue du Curé-Baud oscille entre l’intuition géniale et la réflexion théorique : l’idée sous-jacente étant de trouver la manière de faire passer l’eau sous la route et le piéton sur la rivière. Cette dernière est canalisée dans un tunnel, cylindre parfait en tôle ondulée. A l’intérieur de ce « tube » très abstrait, l’usager enjambe la rivière par un pont, dont l’ancrage va chercher ses appuis plus loin que le passage souterrain, à l’image des projets territoriaux de Gregotti. Ce « geste » territorial dépasse la fonction pour devenir un objet urbain et paysager : un ouvrage d’art conférant une magnifique synthèse entre des disciplines autrefois cloisonnées, une œuvre pas assez remarquée et mise en évidence à l’époque.

Le parc lui-même est un subtil assemblage de « non-lieux » tous différents et situés en pied d’immeubles, en bord de route ou de rivière. Le dessin des parcours, des escaliers, des espaces ouverts pour se rencontrer est accompagné du bloc de la brique de ciment qui prend plusieurs formes : bordure de chemins, socles, supports pour plantes ou rigoles pour l’eau de la fontaine. Partout l’attention à l’usage est présente et chaque fois finement précisée par un élément construit (pergolas, couverts, bancs, etc.), mais laissant une très grande liberté quant à son appropriation. Ce projet fondateur de la pratique future de son auteur sur le territoire genevois est à redécouvrir.

+ d’infos

1. Lorette Coen « Ancré dans la vérité du lieu », 19 mai 2007, le temps.ch > https://www.letemps.ch/culture/ancre-verite-lieu

2. Hermann Herzberger fut invité à enseigner à l’EAUG entre 1982 et 1993. En 2001, il est nommé docteur honoris causa de l’Université de Genève, en section architecture.

3. Ce projet de parc et mémorial fait suite à un accident d’avion-cargo qui percute un immeuble de logements en octobre 1994 et fait quarante victimes. Les auteurs des aménagements en mémoire à ce drame en sont : Herman Hertzberger, Georges Descombes, Akelei Hertzberger, Dickens van der Werff, Julien Descombes, Cor Kruter, Ariënne Matser, Colette Sloots, Jolanda van der Graaf.

4. Vittorio Gregotti, ll territorio dell’architettura, Feltrinelli Editore, Milan, 1966.

5. Pavillon provisoire à l’occasion d’une exposition estivale de sculpture, il a été reconstruit dans le parc du musée Kröller-Müller situé à Oterloo en 2006.

Adresse du parc : avenue Curé-Baud.

Architectes : Georges Descombes, 1982-1987.

Voir aussi, Interface 36, « Les années 1980 à Genève », décembre 2022, avec des textes de David Hiler, Sabine Nemec-Piguet, Philippe Meier et Patrick Chiché, ainsi qu’une interview de Jacques Gubler.

> https://www.fai-ge.ch/_files/ugd/cba177_251367fab3ef4103b1c361abda063b59.pdf